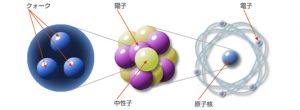

全ての物質は水素や酸素などの原子で構成されていますが、 原子は正の電荷を持つ原子核と、その周りを回るいくつかの電子から出来ています。 電子は負の電荷を持っているために、 電磁気力による引力で原子核の周りを回っており、 原子の大きさ(≒10-8cm)はこの電磁気力の強さによって決まっています。さらに、原子核はいくつかの核子(正の電荷を持つ陽子と、電荷を持たない中性子の総称)から成っており、核子は非常に強く結びついています。

さらに、これらの核子はさらにクォーク(アップクォークまたはダウンクォーク)と呼ばれる粒子3個から構成されており、クォークが最も基本的な粒子”素粒子”と考えられています。核子の大きさ(≒10-13cm)の中にクォークを結びつけている引力は、電磁気力とは別種であり大きさがはるかに強いものであり、”強い力”と呼ばれています。

さらに、これらの核子はさらにクォーク(アップクォークまたはダウンクォーク)と呼ばれる粒子3個から構成されており、クォークが最も基本的な粒子”素粒子”と考えられています。核子の大きさ(≒10-13cm)の中にクォークを結びつけている引力は、電磁気力とは別種であり大きさがはるかに強いものであり、”強い力”と呼ばれています。

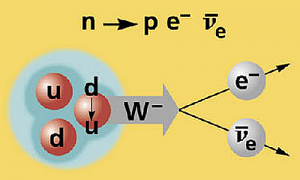

基本的な相互作用には、さらに”弱い力”があります。これは、たとえば中性子のβ崩壊(右図参照)を引き起こすものです。β崩壊では、電子と、質量をほとんど持たない中性の粒子、電子ニュートリノが放出されます(放射線の1種であるベータ線はベータ崩壊で放出される電子のことです。)。電子やニュートリノは強い力は感じずに弱い力にのみ反応する素粒子で、これらをレプトンと呼んでいます。また、ベータ崩壊で中性子の中のダウンクォークはアップクォークに変わります。このように、素粒子の世界では、粒子(と反粒子)の種類が相互作用と共に変化する現象が起こります。

基本的な相互作用には、さらに”弱い力”があります。これは、たとえば中性子のβ崩壊(右図参照)を引き起こすものです。β崩壊では、電子と、質量をほとんど持たない中性の粒子、電子ニュートリノが放出されます(放射線の1種であるベータ線はベータ崩壊で放出される電子のことです。)。電子やニュートリノは強い力は感じずに弱い力にのみ反応する素粒子で、これらをレプトンと呼んでいます。また、ベータ崩壊で中性子の中のダウンクォークはアップクォークに変わります。このように、素粒子の世界では、粒子(と反粒子)の種類が相互作用と共に変化する現象が起こります。

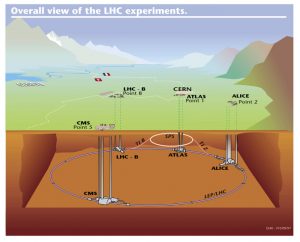

電磁波は量子論の世界では光子という粒子として振舞い、電磁気力は光子のやり取りによって表されます。弱い力も同様にウィークボゾンと呼ばれる光子の仲間をやり取りすることによって生じます。ところがこのウィークボゾンは、なんと陽子の100倍近い質量を持っていて、そのために弱い力はその名の通り非常に弱いものになっています。このように全く異なって見える電磁気力と弱い力ですが、電弱統一理論(ワインバーグ・サラム理論)によって、実は本来同一の力が分化したものであると考えられることが分かりました。電弱統一理論と強い力を記述する量子色力学を合わせた理論はCERNで行われたLEP実験などで驚くほど良く成り立っていることが検証され、標準理論と呼ばれています。電弱統一理論では、力の統一(分化)のために不可欠な役割(ヒッグス機構)を果たすヒッグス粒子が導入されていますが、2008年9月から稼動したLHC(Large Hadron Collider)実験によって発見されることが期待されています(2012年に発見、2013年に断定されました)。

電磁波は量子論の世界では光子という粒子として振舞い、電磁気力は光子のやり取りによって表されます。弱い力も同様にウィークボゾンと呼ばれる光子の仲間をやり取りすることによって生じます。ところがこのウィークボゾンは、なんと陽子の100倍近い質量を持っていて、そのために弱い力はその名の通り非常に弱いものになっています。このように全く異なって見える電磁気力と弱い力ですが、電弱統一理論(ワインバーグ・サラム理論)によって、実は本来同一の力が分化したものであると考えられることが分かりました。電弱統一理論と強い力を記述する量子色力学を合わせた理論はCERNで行われたLEP実験などで驚くほど良く成り立っていることが検証され、標準理論と呼ばれています。電弱統一理論では、力の統一(分化)のために不可欠な役割(ヒッグス機構)を果たすヒッグス粒子が導入されていますが、2008年9月から稼動したLHC(Large Hadron Collider)実験によって発見されることが期待されています(2012年に発見、2013年に断定されました)。

クォークとレプトンにはそれぞれ6種類の仲間があり、面白いことに丁度3つの繰り返しのパターンになっていてこれらを”世代”呼んでいます。第2,3世代の粒子も、相互作用の仕方は第1世代の粒子と全く同じなのですが質量が極端に大きくなっていきます。たとえば小林・益川両氏によってその存在が指摘され1995年に発見されたトップクォークは、実にアップクォークの質量の約2〜3万倍も重く、核子の質量の200倍近くにもなります。また近年、ニュートリノ振動(ニュートリノの種類が入れ替わる現象)が観測され、ニュートリノにもわずかに質量(電子の質量の1千万分の1以下)があることが分かりました。実はクォークやレプトンのこのような質量も、ヒッグス粒子の働きによって生じると考えられています。しかし、なぜこのような世代や質量の構造になっているのかは、素粒子の深い謎のひとつなのです。それ以外にも、標準理論にはいくつかの不思議な点があり、それらは素粒子の世界の更なる理解への鍵となるでしょう。

クォークとレプトンにはそれぞれ6種類の仲間があり、面白いことに丁度3つの繰り返しのパターンになっていてこれらを”世代”呼んでいます。第2,3世代の粒子も、相互作用の仕方は第1世代の粒子と全く同じなのですが質量が極端に大きくなっていきます。たとえば小林・益川両氏によってその存在が指摘され1995年に発見されたトップクォークは、実にアップクォークの質量の約2〜3万倍も重く、核子の質量の200倍近くにもなります。また近年、ニュートリノ振動(ニュートリノの種類が入れ替わる現象)が観測され、ニュートリノにもわずかに質量(電子の質量の1千万分の1以下)があることが分かりました。実はクォークやレプトンのこのような質量も、ヒッグス粒子の働きによって生じると考えられています。しかし、なぜこのような世代や質量の構造になっているのかは、素粒子の深い謎のひとつなのです。それ以外にも、標準理論にはいくつかの不思議な点があり、それらは素粒子の世界の更なる理解への鍵となるでしょう。